読むだけでWordPressに関する基本知識から雑学やTIPSまでさまざまな知識が増える記事

WordPress関連

2025.10.29

WordPressについての概要 WordPressサイトのメリットとデメリット WordPressを使用したWebサイト制作にはメリットとデメリットの両方がありますが、個人的にはデメリットよりもメリットのほうが大きいと思っているので、サイト制作する際はWordPressを愛用してます。

ちなみに、自分が思うメリットとしては、HTML/CSS/PHP/JavaScriptなど専門的なことを学ばなくてもイマドキなWebサイトが制作できること、管理画面での操作を覚えたら自分で更新/運用することができることです。

そしてデメリットとしては、WordPress本体/テーマ/プラグインをまめに更新しないといけないこと、そしてそのことによってエラーが発生する可能性があることです。

バージョンアップと更新 WordPress本体のバージョンアップには「マイナーバージョンアップと「メジャーバージョンアップ」があるのですが、メジャーバージョンアップの場合は表示画面/操作方法が大きく変わったりエラーが発生したりすることがあるので、確実にバックアップをとってから更新するようにしましょう。

ちなみに、WordPress5.5からテーマ/プラグインの自動更新が設定できるようになりましたが、テーマ/プラグインの更新が原因でサイトが表示されなくなったり管理画面にアクセスできなくなったりデザインが崩れたりすることもあるので、自動更新を無効化しておくのも良いと思います。

メジャーアップデートとマイナーアップデート WordPressは新機能の追加、脆弱性の修正などが開発者によって日々進められていて、新しいバージョンとして順次リリースされています。

アップデート(バージョンアップのこと)にはメジャーアップデート とマイナーアップデート の二種類があります。

メジャーアップデートは新機能の追加や仕様変更など大きな変更がある場合で、マイナーアップデートは不具合や脆弱性の修正など小さい変更の場合です。

ちなみにバージョン番号の表記は下記のようになります。

メジャーアップデート例:5.8→5.9 5.9→6.0

バージョンごとのコードネーム バージョンごとのコードネームというとmacOSが有名ですよね。

・macOS 12 Monterey

という感じです。

実はWordPressのバージョンにもコードネームがあります。

・WordPress 6.0 Arturo

という感じです。

これらのコードネームを知っているからと言って仕事的に何かメリットがあるわけではないですが、雑談のネタやウンチクとしては使えるかもしれません。

WordPressについての詳細

WordPressとPHPとMySQL Web業界で働いている人でなくても「WordPress」という言葉を知っている人は結構いると思いますし「PHP」という言葉を聞いたことがある人も意外といると思いますが「MySQL」という言葉は知らない聞いたことない人がほとんどだと思います。

WordPress・・・ブログやWebサイトを作ることができるCMSの一種

WordPressはPHPというプログラミング言語とMySQLというデータベースで作られているのですが、このことを結構知らない人は多いと思います。

なので、WordPressについて詳しくなろうと思ったら、PHPとMySQLの知識も必要になりますし、使いこなせるようになったら自由自在にWordPressを活用したWebサイトを構築することができるようになります。

WordPressの基本的なフォルダ構成 WordPressをインストール(設置)すると下記のようなフォルダが作成されます。

wp-admin

wp-includes

wp-content

wp-adminフォルダの中には管理画面に関するファイルが格納されています。例えば管理画面を表示するためのPHPやCSS、画像ファイルなどです。

wp-contentフォルダの中には下記のようなフォルダが格納されています。

管理画面から操作する分にはこれらフォルダの知識は必要ありませんが、トラブル時などいざというときにはとても役に立つので、知っておいたら良いと思います。

プラグインについて プラグインを選ぶときのポイント WordPressに機能を追加できる「プラグイン」はとても重宝するもので、さまざまなプラグインを使いこなすことはWordPressでのサイト制作には必須なのですが、プラグインを選ぶときは

・最終更新日が新しい

という二点を確認することをおすすめします。

プラグインを探すときはググって「おすすめプラグイン」などの参考記事を読むと思いますが、例えいろいろな記事で紹介されていたり有名ブログの記事で紹介されていても、それがプラグインの安全性を保証するというわけではないので、もしもそのプラグインが自分がこれまでに使用したことがない初見のものだとしたら、自分自身で「最終更新日」「WordPress最新バージョンに対応しているか」などを確認して判断したら良いです。

更新がされていないということはセキュリティ的な脆弱性が放置されている可能性があり、不正アクセスなどの原因になるかもしれませんので、最終更新日が1年以上前のものは使用しない方が良いです。

また、検証済み最新バージョンが古いとプラグインとWordPress本体との互換性に問題がありうまく動作しない可能性があるので、WordPress本体の最新バージョンとプラグインの検証済み最新バージョンに大きな差があるものは使用しない方が良いです。

例えば、WordPressサイトでページごとにグローバルメニュを変えたいときは「Zen Menu Logic」というプラグインを利用すると実現することができますが、最終更新日が4年前で互換性に問題があるかもしれないので、似たような機能の「Conditional Menus」というプラグインの利用を検討したら良いと思います。

プラグインは最小限にする WordPressでサイトを制作するときにいろいろとプラグインをインストールすると思いますが、インストールした後で「やっぱこれ使わない」というプラグインがあったら、無効化するだけでなく削除しておいた方が良いです。

また、プラグインは最低限必要なものだけインストールして、あれやこれやとたくさんインストールしない方が良いです。

セキュリティ対策の観点から考えると、プラグインが多ければ多いほどハッカーに攻撃されるリスクが高まるので。

致命的なエラーが発生したら WotdPressで制作したサイトを運営していると、サイトが表示されない、デザインがおかしくなった、という致命的なエラーに突然見舞われて「マジか…」と呟いたことが一度はあると思いますが、これらWordPressでよくあるトラブルの原因の多くは「プラグイン」にあると言っても過言ではないと思っています。

WordPressのプラグインを更新して致命的なエラーが発生することは「よくある」ことなのですが、そんなときは該当のプラグインを削除したらエラーが解消されるので、何はともあれまずは管理画面からプラグインを無効化して検証してみたら良いと思います。

また、管理画面にログインできなかったり操作できなかったりする場合には、FTPソフトかレンタルサーバーのFTP機能を活用してプラグインが格納されている場所にアクセスしてプラグインのフォルダを削除しましょう。

(エックスサーバーの場合)

プラグインの自動更新機能 WordPressのテーマやプラグインを「自動更新/アップデート」に設定するとメンテナンスの手間が省けて楽になるのは確かですが、更新/アップデートすることで思いも寄らない不具合やエラー、デザイン崩れが発生することもある(しかも発生してもしばらく気づかない可能性がある)ので、安易に設定しない方が良いと思います。個人的には、サイトのデザインや機能に関するプラグインに関しては「無効」にしておくことをおすすめします。

プラグインの更新を行う前には必ずバックアップをとるようにしましょう。バックアップをとるのは「All-in-One WP Migration」を使用するのがお手軽で良いと思います。

プラグインの紹介 フォームを設置するプラグイン WordPressにお問い合わせフォームを設置するときは「Contact Form7」か「MW WP Form」のどちらかを選ぶ人が多いと思いますが、最近はもう一つ「Snow Monkey Forms」を選ぶ人も増えているようです。

Contact Form7

調べてみたら「MW WP Form」と「Snow Monkey Forms」は開発者が同じ人なのですが、開発者のブログに「これからはSnow Monkey Formsにシフトしていく」と書かれていることから、今後のことを考えると「MW WP Form」は選ばない方が良いかもしれません。

自分的には、いろいろなカスタマイズをしたいなら「Contact Form7」で、ブロックエディタでイマドキデザインのフォームを設置したいなら「Snow Monkey Forms」という感じで選んだら良いと思っています。

ちなみに、ContactForm7で作成したフォームを何も対策することなく使用していると、いわゆるスパムメールが届くようになることがあります。そして一度届き始めるとこちらで何らかの対策を行うまで延々とスパムメールが届きます。なので早急にスパムメール対策を行う必要があります。

・承諾確認のタグ(acceptance)を設置

セキュリティ対策プラグイン WordPressではセキュリティ対策を施すことが必須ですが、経営者が自分で制作したような場合だと専門知識がないため何もセキュリティ対策を施してない場合があるので、最低限の対策としてセキュリティプラグインをインストールすることをおすすめします。

ちなみにセキュリティプラグインとしては下記が有名です。

・SiteGuard WP Plugin

個人的にはSiteGuard WP Pluginを使うことが多いですが、使用するテーマによっては相性が悪いこともあるので、そのときは他のプラグインを使用しています。

バックアッププラグイン WordPressサイトを管理運営しているとさまざまなトラブルに見舞われることがあります。サーバーやデータベースが破損してデータが消えたりアップデート作業を行うと画面が真っ白になってサイトが表示されなくなったり。

WordPressにはさまざまなバックアッププラグインがありますが、何はともあれこの二つをインストールしておくことをオススメします。

・自動バックアップをスケジュール設定することができる「BackWPup」

これらのプラグインを活用して定期的にバックアップしておきましょう。

ウィジェットブロックを未使用にするプラグイン WordPressは日進月歩で開発が進められており、新機能がどんどん追加されているのですが、例えばWordPress5.8では「ウィジェットブロック」という新機能が搭載されました。

ウィジェットブロックは、ウィジェットエリアでブロックエディタ形式の編集を行うことができるというもので、投稿ページや固定ページと同じ操作感で利用することができます。

しかしながら、ウィジェットブロックよりも従来の形式の方が使いやすいという人も結構いるのではないかなと思いますし、かくいう自分もそのタイプなので、そんなときは「Classic Widgets」というプラグインを使用して、従来形式で表示したら良いです。

管理画面にGoogleツールのデータを表示できるプラグイン WordPressでWebサイトを制作する際に必ず必要になるのが「プラグイン」です。プラグインはWordPressに機能を追加するツールのことで、追加できる機能には、バックアップ、デザイン、記事投稿、セキュリティ、フォーム、表示速度改善、SEO、サイト分析など、さまざまなものがあります。

「Site Kit by Google」

このプラグインはGoogle公式のもので、アナリティクス、サーチコンソール、アドセンス、ページスピードインサイト、タグマネージャー、オプティマイズなどのGoogleツールと連携することができ、WordPressの管理画面上で各ツールのデータをチェックできるようになります。

プラグインに関するTIPS TablePressとテーブルブロック WordPressの固定ページや投稿記事の中で「表」を作る方法は、Gutenberg(グーテンベルク)のブロックエディタが搭載されるまでは「TablePress」一択だった感がありますが、Gutenbergのブロックエディタを使用している今は「テーブルブロック」で表を作ることがほとんどです。

なぜテーブルブロックで表を作るのか?

その一番の理由は「TablePressは別画面で表を作成しないといけないが、ブロックエディタは投稿画面の中で表を作成できる」というものです。

できあがる表はTablePressの方が高機能なのですが、高機能が必要ないシンプルな表を作成するときは、お手軽に使えるテーブルブロックを選ぶ方が良いと思います。

「All in One WP Migration」の最大アップロードサイズを変更する方法 WordPressサイトの移転は「All in One WP Migration」というプラグインで簡単にできるのですが、バックアップデータが「最大アップロードサイズ」を超えている場合は、レンタルサーバーの管理画面で「php.ini」の設定を変更してファイルサイズの値を変更する必要があります。

(エックスサーバーの場合)

テーマについて イメージに合うテーマを探して制作する WordPressでサイト制作するときに、完全オリジナルテーマを制作するのもありですが、自作するにはかなりの知識が必要ですし、外注するにはコストが高くなるので、中小企業にはハードルが高いのが正直なところです。

なので現実的には「こんなデザインがいいなー」というイメージと似たデザインのテーマを探して、そのテーマをベースにしてブロックエディター等を活用して制作していくことになりますし、個人的にはこの方法がおすすめです。

DiviとElementor WordPressはバージョン5.0からGutenberg(グーテンベルク)というブロックエディタが搭載されてページ制作の自由度がとても高くなりました。

ブロックエディタが搭載されたことで、テーマ編集でテンプレートをカスタマイズしなくても、管理画面から固定ページで作り込むだけでとてもいい感じのデザインを実現することができるようになりましたが、それさらに拡張するものに「ページビルダー」というものがあります。

WordPressのページビルダーとして世界的に有名なのが「Divi」と「Elementor」ですが、この二つの大きな違いは「DiviはテーマでElementorはプラグイン」ということです。

ちなみに個人的には「Divi」の方が好きですが、これはあくまでも好みなので、どちらを選んでも素晴らしいページを作ることができると思います。

ビジネスサイト・ブログに使えるWordPress有料テーマ(提供サイト) 人がWordPressでWebサイトを制作しようと思ったときに考えることは「どのテーマを使おうかなー」ということではないでしょうか?

Webのプロではない人がWordPressのデザインをゼロから作り上げたりカスタマイズしたりするのはとても難しいことなので、自分のイメージに合うテーマを見つけることができるかどうかがWebサイト作りの大きなポイントになります。

そこで今回は「ビジネスサイト・ブログに使える有料テーマ」をまとめてみました。

WordPress有料テーマ一覧 1.Lightning 2.SWELL

SWELL | シンプル美と機能性の両立 - 圧倒的な使い心地を追求するWordPressテーマ

シンプル美と機能性の両立させ、圧倒的な使い心地を追求するWordPressテーマ - 『SWELL』の公式販売サイト。 最新のブロックエディター『Gutenberg』にも完全対応。プログラミング知識不要で誰でもコンテンツ制作・デザインカスタ...

3.SnowMonkey 4.賢威

【公式】賢威8&7.1 - 信頼と実績のSEOテンプレート(HTML&WordPress)

賢威はGoogleでのSEOに最適化した戦略的ホームページテンプレートです。上位表示を意識した内的SEO要素を盛り込み、顧客動線に配慮し、売り上げアップを目指します。明日から使える実践的なSEOマニュアルも付属。登録商標 第5231823号

5.Emanon(エマノン) 6.Diver 7.THE THOR(ザ・トール) 8.JIN(ジン)

JIN(ジン)|真の使いやすさを追求したWordPressテーマ

WordPressテーマ「JIN」の販売ページです。ひつじと赤石カズヤの2人により「本当につかいやすい」と感じてもらえるテンプレートを追求し、作り上げました。

9.SANGO

SANGO|心地良さを追求したWordPressテーマ

WordPressテーマSANGOのデモページです。

10.STORK 11.AFFINGER

AFFINGER

「稼ぐ」に特化したWordPressテーマ

12.TCD ビジネスサイトやブログを自力で作るけどデザインテーマはどうしようかなーと思ってる経営者さん、個人事業主さん、Web担当者さんは上記12テーマ(サイト)から探すだけで事足りると思います。

WordPressでサイト制作 WordPressでサイトを制作するざっくりとした流れ WordPressでサイトを制作する流れとしては

1.ドメインを取得する

という感じになります。かなりざっくりとした流れではありますが、この流れに沿ってサイト制作を進めていくことになります。ちなみにサイト設計やデザインは別です。

WordPressサイトにおすすめのレンタルサーバー エックスサーバー

WordPress歴15年以上の自分がこれまで使ったことがあるレンタルサーバーを書き出してみました。ちなみに今現在利用してるのはエックスサーバーとmixhostです。

例えば自分がまだレンタルサーバーを利用していなくてWordPressでサイトを制作するためにレンタルサーバーを新規契約するとしたら下記ポイントをクリアしてるところを選びます。

・WordPress簡単インストール機能がある

上記ポイントを踏まえた上で自分が選ぶとしたら「エックスサーバー」「ConoHa WING」「mixhost」のどれかを選びます。

WordPressを手動インストールしたことありますか? 最近のレンタルサーバーには「WordPress簡単インストール機能」 が搭載されていることが多いので、ほとんどの人はその機能を利用してWordPressのインストール・設置を行なっているのではないかなと思います。しかしながら一昔前はそんな便利な機能が搭載されていないレンタルサーバーがほとんどだったので「手動」でインストールするのが普通でした。

WordPressを手動でインストールする流れ はこんな感じです。

・WordPress公式サイトからWordPressのファイルをダウンロードする

手動インストールしたことがない人からするとややこしく思えるかもしれませんが、実際にやってみると意外と簡単なので、勉強のために一度くらい試してみても良いかなと思います。

ECサイトを制作する方法

・WooCommerce

もう一つの方法として「ネットショップASP」と連携する方法があります。有名なASPとしては下記があります。

・Shopify

WordPressでECサイトを制作するときは「テーマ」選びがとても重要です。有料/無料いろいろなテーマがありますので「WordPress ECサイト テーマ」等でググって探してみてください。

サイトリニューアルを行う方法 WordPressでサイトリニューアルを行う方法はいろいろありますが、もしも現在のサイトを設置しているサーバーの管理者なら(レンタルサーバーの管理画面にログインできるなら)下記方法がおすすめです。

①同じドメインの中にもう一つWordPressを設置

例えば現行サイトが「https://osiblo.com/wp/old/%E3%80%8D%E3%81%ABWordPress%E3%82%92%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%80%81%E6%96%B0%E8%A6%8F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AEWordPress%E3%82%92%E3%80%8Chttps://stoneweb.site/new/%E3%80%8D%E3%81%AB%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%93%E3%81%A7%E5%88%B6%E4%BD%9C%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

もちろん他の方法もあります。

①別ドメインにWordPressを設置して制作する

特に中小企業のコーポレートサイトなどの小規模サイトでは、手間/作業性/確実性という面から前者の方法が良いのではないかなと思っています。厳密には他にいろいろと行うことや注意すべきことがありますが、WordPressサイトのリニューアル方法としてはとてもスムーズに行える方法です。

WordPressのセキュリティ対策 全世界のさまざまなWebサイトで利用されているWorePressは、誰でも無料で利用できるという大きなメリットがある反面、悪意ある攻撃に狙われる危険性というデメリットもあります。

WordPressサイトを管理運営するのであれば、外部からの悪意ある攻撃を防ぐために、下記セキュリティ対策を行なっておく必要があります。

・ユーザー名とパスワードをわかりにくいものにする

WordPressのページ表示速度改善施策 Webサイトにアクセスしたときにページを表示するまでに時間がかかっていると、訪問者は「もういいや」とサイトから離脱してしまうかもしれません。

WordPressで制作したサイトは何も対策せずデフォルトのままだとページの表示速度が遅くなりがちなので、それを改善するためにも下記のような施策を行なっておくことをオススメします。

・画像サイズを最適化する

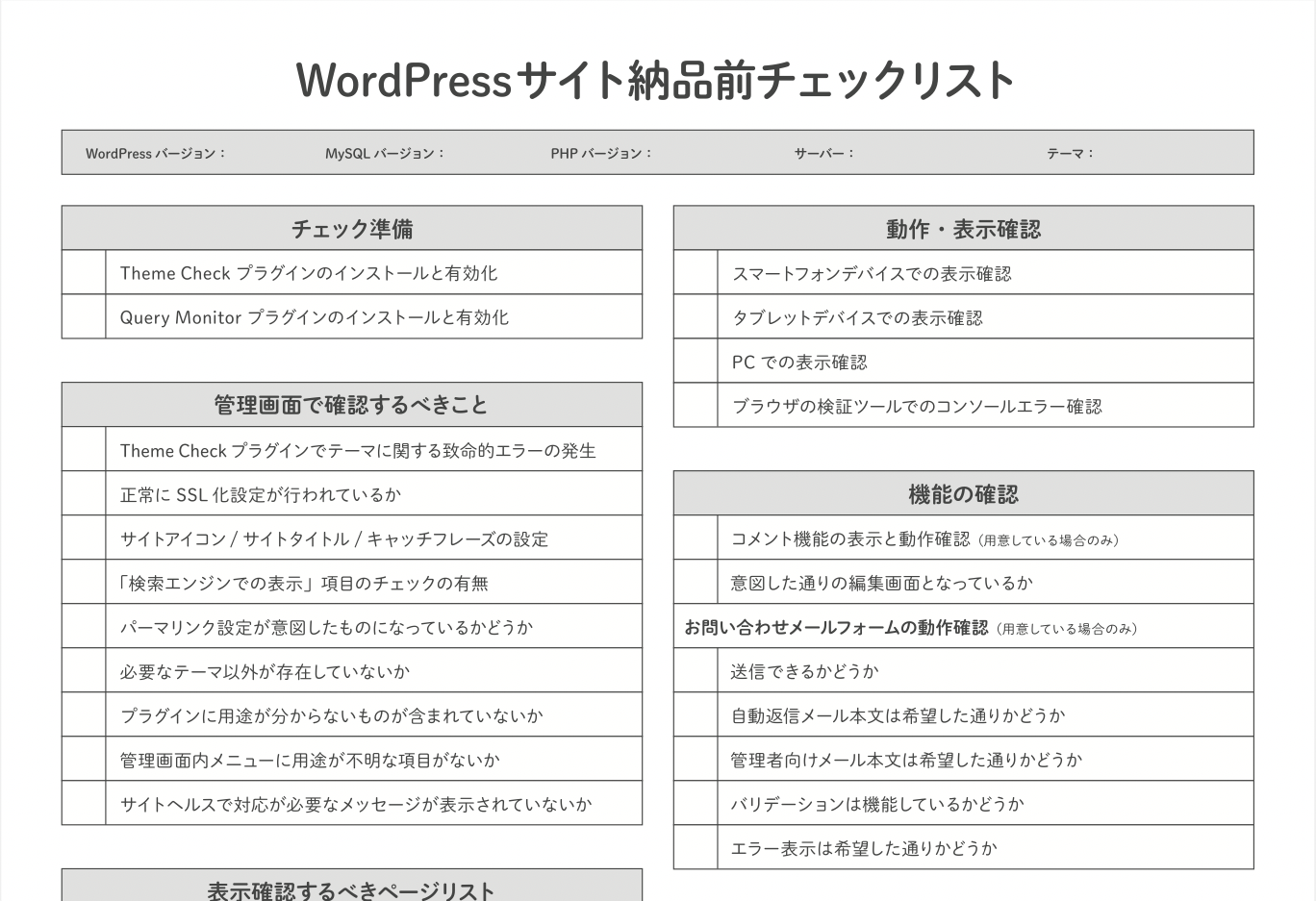

参考情報 WordPress関連のチェックシート 1. WordPress独自関数・コードまとめ 2. 実務で使うWordPressチートシート 3. WordPress品質・納品チェックシート

今Web制作している人必見の品質・納品チェックシート - コムテブログ

テスト環境、本番と同じ環境にサイトを置いたときに確認しておきたいことってなんだろう。公開後のクレームやトラブルを防いだり、サイト公開・納品前にサイトの品質を上げ

4. WordPressサイト納品前チェックリスト 5. サイト公開前チェックリスト

サイト公開前に実施すべきチェックリスト【WordPress対応】 | TERUBLOG

「デザイン通りにコーディングできたけど、このまま公開してもいいのか不安」「サイト公開前にチェックしておくポイントが知りたい」本記事はこのような疑問に答えます。WordPressで制作したサイトを公開する前に行うべきチェック項目について説明し...

6. WordPress保守運用チェックリスト

WordPress保守運用チェックリスト – シングスブログ

WordPressでウェブサイトやブログを立ち上げるのは、手軽でツールとして便利な一方。WordPressサイトを運用しつづけるには、メンテナンスをする手間やセキュリティ上のリスクを自分で対応する必要があります。 保守管理をするレベルで対応

WordPressで制作されたWebサイトのデザインギャラリー 世の中のWebサイトの4割以上がWordPressで作られている、というデータがあるくらいWordPressは世界中で使われていますが、どのサイトがWordPressで作られているのか、Webに詳しくない人は判別するのが難しいと思います。

そこで今回はWordPressで作られたWebサイトが一覧で見ることができるデザインギャラリーサイトを3つ紹介します。

WPデザインギャラリー Web Design Clip

Web Design Clip | Webデザインギャラリー・クリップ集

WordPressに関する日本のWebデザインを掲載しています。Web Design ClipはWebデザイン制作の参考になる国内のWebサイトをクリップしています。

Responsive Web Design JP

Responsive Web Design JP | 日本国内の秀逸なレスポンシブWebデザインを集めたギャラリーサイト

日本国内の秀逸なレスポンシブWebデザインを集めたギャラリーサイトです。

これらのギャラリーサイトを眺めていると、WordPressでこんな素敵デザインのサイトが作れるのかー、とWordPressのカスタマイズ性の高さに驚きを感じると思います。

最後に

この記事を投稿した人

WordPressとAIにハマってるWeb界隈の人。このブログではChatGPT・Notion AIなどのAIをフル活用して記事を作成しています。

中小企業がSNSマーケティングに取り組むべき理由

マーケティング

2025.10.29

はじめに SNSは個人の情報発信ツールとして広く利用されていますが、企業にとっても重要なマーケティング手段となっています。特に中小企業は大手企業のように潤沢な広告予算を持たないことが多いため、低コストで広範囲にアプローチできるSNSの活用は必須とも言えます。

SNSを効果的に活用すれば、ブランドの認知度を高め、顧客との関係を強化し、売上にもつなげることができます。しかし、適切な運用方法を理解せずに始めると、時間をかけても成果が出ないこともあります。本記事では、中小企業がSNSマーケティングに取り組むべき理由と、効果的な活用方法について詳しく解説します。

SNSマーケティングとは? SNSマーケティングの基本概念 SNSマーケティングとは、Twitter(X)、Facebook、Instagram、YouTube、LinkedInなどのソーシャルメディアを活用し、企業のブランド価値を高めたり、集客や販売促進を行ったりするマーケティング手法です。従来の広告と異なり、ユーザーとの双方向のコミュニケーションを通じて関係を深めることができる点が特徴です。

企業のマーケティング活動との関係 企業のマーケティング活動には、広告、SEO、イベント、PRなどさまざまな手法がありますが、SNSはそれらの施策と組み合わせることで、より高い効果を発揮します。例えば、SNSで記事をシェアすることでSEO効果を高めたり、イベントの告知を行うことで参加者を増やしたりすることが可能です。

広告との違いと相乗効果 SNSマーケティングは、広告と異なり、ユーザーに直接商品やサービスを売り込むのではなく、企業の価値観や理念を伝えながら、自然に興味を持ってもらうことを目的としています。広告との組み合わせで、認知拡大とコンバージョン(購買や問い合わせ)の両面で成果を上げやすくなります。

中小企業のマーケティング課題 広告費が限られている 中小企業は大手企業に比べて広告予算が限られているため、高額なテレビCMや新聞広告を打つのは難しい場合が多いです。そのため、低コストで継続的に顧客と接点を持てるマーケティング手法が求められます。

認知度向上に苦戦している 中小企業は知名度が低く、競合他社に埋もれてしまうことがあります。SNSを活用すれば、広告費をかけずにターゲット層にリーチし、認知度を高めることが可能です。

顧客との接点が少ない 広告やホームページだけでは、顧客と直接やり取りする機会が少なくなります。SNSを活用することで、コメントやメッセージ機能を通じて顧客との接点を増やし、関係を深めることができます。

競合との差別化が難しい 競争が激しい市場では、価格やサービス内容だけで差別化を図るのが難しくなります。SNSを活用し、企業のストーリーや価値観を伝えることで、他社との差別化を図ることができます。

SNSマーケティングがもたらすメリット 低コストで広範囲にアプローチできる SNSは無料でアカウントを作成し、運用を始めることができます。広告を活用する場合でも、従来のテレビCMや新聞広告に比べて低コストで運用でき、ターゲット層にピンポイントでアプローチすることが可能です。

企業の認知度向上とブランド力の強化 SNSを通じて情報発信を続けることで、企業の認知度を高めることができます。また、企業の理念や価値観を発信することで、ブランドイメージを強化し、長期的なファンを獲得することができます。

既存顧客との関係を深め、リピートを促進できる SNSを活用すれば、顧客とのコミュニケーションを密にし、信頼関係を築くことができます。定期的に情報発信を行うことで、既存顧客のロイヤルティを高め、リピート購入を促進できます。

拡散効果により新規顧客を獲得しやすい SNSはシェア機能を活用することで、情報が拡散しやすく、新規顧客を獲得しやすい環境を作ることができます。特にTwitter(X)やInstagramでは、話題性のある投稿が拡散し、多くの人に届く可能性があります。

データ分析に基づいたマーケティング戦略が可能 SNSには分析機能が備わっており、フォロワーの属性や投稿のエンゲージメント率を測定できます。これを活用することで、より効果的なマーケティング戦略を立案できます。

SNSの種類と中小企業向け活用法 Twitter(X):リアルタイム性と拡散力を活かす Twitterはリアルタイム性が高く、情報が短期間で拡散しやすい特徴があります。業界のトレンドに即した情報発信を行うことで、ターゲット層の関心を引くことができます。

Facebook:コミュニティ形成とBtoBビジネスに強い Facebookはビジネス向けの交流が活発で、コミュニティ機能を活用することで、特定の業界や地域のユーザーとつながることができます。

Instagram:ビジュアル重視のブランディングに最適 Instagramは写真や動画を活用したブランディングに適しています。視覚的に魅力的なコンテンツを投稿することで、ブランドの魅力を伝えやすくなります。

YouTube:動画コンテンツで専門性をアピール YouTubeは動画を通じて、専門知識や商品紹介を発信するのに適しています。教育コンテンツや解説動画を作成することで、顧客の理解を深めることができます。

LinkedIn:ビジネスパーソンとのネットワーク構築 LinkedInはBtoB向けのネットワーキングに強く、業界の専門家や企業とのつながりを作るのに役立ちます。採用活動にも活用できるため、企業の成長に貢献します。

まとめ SNSマーケティングは、中小企業にとって費用対効果が高く、認知度向上や顧客との関係構築に最適な手法です。自社に合ったSNSを選び、戦略的に活用することで、長期的なビジネス成長につなげることができます。本記事の内容を参考に、SNSマーケティングを始めてみましょう。

この記事を投稿した人

WordPressとAIにハマってるWeb界隈の人。このブログではChatGPT・Notion AIなどのAIをフル活用して記事を作成しています。

中小企業がSEOに取り組むべき理由

SEO

2025.10.29

はじめに インターネットの普及により、多くの消費者が商品やサービスを検索し、情報を比較した上で購入を決定するようになりました。こうした環境の中で、企業のWebサイトが検索結果の上位に表示されることは、集客や売上向上に直結する重要な要素となっています。

特に中小企業は、大手企業のように広告に大きな予算をかけることが難しいため、SEO(検索エンジン最適化)を活用し、検索エンジンからの流入を増やすことが有効です。しかし、「SEOは専門知識が必要で難しい」と感じている経営者も少なくありません。本記事では、中小企業がSEOに取り組むべき理由と、具体的な対策方法について詳しく解説します。

SEOとは? SEOの基本概念 SEO(Search Engine Optimization)とは、Googleなどの検索エンジンで自社のWebサイトを上位表示させるための施策のことです。検索エンジンは、ユーザーが入力したキーワードに対して最も適した情報を提供するために、独自のアルゴリズムを用いてページの順位を決定します。

この順位を上げるためには、検索エンジンが評価するポイントを理解し、適切な対策を行う必要があります。SEOの目的は、単に検索順位を上げることではなく、質の高いコンテンツを提供することでターゲットユーザーに見つけてもらい、信頼を得ることにあります。

検索エンジンの仕組み Googleなどの検索エンジンは、Web上の情報を定期的にクロール(巡回)し、データをインデックス(登録)します。検索結果の順位は、ページの関連性、ユーザー体験の良さ、権威性など、数百以上の要因によって決定されます。

SEO対策を行うことで、検索エンジンが自社サイトを高く評価し、上位表示される可能性が高まります。その結果、ユーザーの目に触れる機会が増え、アクセス数や問い合わせ件数の増加につながります。

広告(リスティング広告)との違いと役割 リスティング広告(検索連動型広告)は、費用を支払うことで検索結果の上位に表示される仕組みですが、広告費を払わなくなると表示されなくなります。一方、SEOは適切な施策を行うことで、長期的に検索上位を維持できる可能性があります。

SEOと広告はどちらも重要なマーケティング手法ですが、SEOは一度取り組めば持続的な集客効果が見込めるため、中小企業にとってコストパフォーマンスの高い手法といえます。

中小企業のマーケティング課題 広告費の制約とROIの問題 中小企業は大手企業と比べてマーケティングにかけられる予算が限られています。広告を出稿しても、競合企業との入札競争によりクリック単価が高騰し、十分なROI(投資対効果)を得られないこともあります。

SEOは、適切な施策を行うことで広告費をかけずに検索流入を増やすことができるため、マーケティング予算が限られている中小企業にとって有効な手段となります。

新規顧客獲得の難しさ 認知度の低い中小企業にとって、新規顧客を獲得するのは簡単ではありません。SEOを活用し、検索結果に自社のコンテンツを表示させることで、見込み客との接点を増やし、商品やサービスを知ってもらう機会を増やすことができます。

競合他社との差別化が必要 競争が激しい業界では、価格やサービス内容だけで差別化するのが難しくなります。SEOを活用して、専門的な知識や独自の強みを発信することで、他社との差別化を図ることが可能になります。

SEOがもたらすメリット 広告費をかけずに継続的な集客が可能 SEOは、一度上位表示を獲得すれば、広告費をかけずに安定した集客を得られる点が大きなメリットです。継続的にコンテンツを改善することで、長期的に効果を発揮します。

検索エンジンでの上位表示がブランド力向上につながる Googleの検索結果で上位に表示されることは、企業の信頼性向上にもつながります。ユーザーは検索結果の上位に表示されるサイトを信頼する傾向があるため、SEOによってブランドの認知度を高めることができます。

潜在顧客のニーズに応じたアプローチができる SEOを活用することで、見込み客が検索するキーワードに合わせた情報を提供し、適切なタイミングでアプローチできます。これにより、問い合わせや成約につながりやすくなります。

SNSや口コミと組み合わせることで相乗効果が期待できる SEOとSNSを組み合わせることで、検索エンジン以外の流入経路を増やすことができます。例えば、SEOで作成したコンテンツをSNSでシェアすることで、より多くの人にリーチできます。

まとめ 本記事では、中小企業がSEOに取り組むべき理由と、SEOの基本概念、具体的なメリットについて解説しました。SEOは一度の施策で即効性があるものではありませんが、継続的に取り組むことで長期的な集客効果を発揮し、企業の成長を支える重要な要素となります。

マーケティング予算が限られている中小企業こそ、広告に依存しない集客方法としてSEOを活用すべきです。本記事の内容を参考に、自社のWebサイトのSEO対策を見直し、検索エンジンを活用した戦略的なマーケティングを実践してみてください。

この記事を投稿した人

WordPressとAIにハマってるWeb界隈の人。このブログではChatGPT・Notion AIなどのAIをフル活用して記事を作成しています。

ライティング初心者の中小企業経営者がSEO記事作成に取り組む際のポイントと注意点

Webライティング

2025.10.29

はじめに インターネットでの情報発信が重要視される中、SEO(検索エンジン最適化)を意識した記事作成は企業の集客手法として欠かせません。特に広告費に余裕のない中小企業にとって、検索エンジンからの流入を増やすSEO記事はコストを抑えた効果的な施策といえます。しかし、ライティングの経験が少ない経営者にとって、「どのように書けばいいのか」「検索エンジンで評価される記事の作り方が分からない」といった悩みを抱えることが多いでしょう。

本記事では、SEO記事の基本から具体的なライティングのポイント、注意点まで詳しく解説します。初心者でも実践できる方法を紹介するので、自社のWebマーケティングに活かしてください。

SEO記事とは? SEO記事の定義と目的 SEO記事とは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで上位表示を目指し、ユーザーの検索意図に沿った有益なコンテンツを提供する記事のことです。単にキーワードを詰め込むのではなく、検索する人の疑問や課題を解決できる記事が求められます。

通常のブログ記事との違い 一般的なブログ記事は、読者に向けた自由な発信が中心です。一方、SEO記事は検索エンジンに評価されやすい構成を考え、ターゲットとする読者が求める情報を的確に提供する必要があります。

検索エンジンで評価される記事の特徴 検索エンジンは、読者にとって有益で信頼性のある記事を高く評価します。具体的には、適切なキーワードの使用、情報の網羅性、読みやすさ、内部リンクの最適化などが重要なポイントになります。

SEO記事の重要性 自然検索からの流入を増やせる SEO記事を作成することで、検索エンジン経由の訪問者が増えます。広告に依存せず、継続的にアクセスを集められるため、コストを抑えつつ集客できる点が魅力です。

広告費をかけずに集客できる リスティング広告に頼ると、広告費がかかる上に、掲載をやめると流入が止まります。SEO記事なら、一度検索上位に表示されれば、長期間にわたって集客が可能です。

ブランドの専門性や信頼性を高める 業界に関する専門的な記事を発信し続けることで、企業の信頼度が向上します。ユーザーに「この会社は業界のプロだ」と認識されることは、ビジネスの成長にもつながります。

見込み客の興味関心を育成できる SEO記事を通じて見込み客が自社の情報を得ることで、徐々に興味関心を持ち、最終的な購買や問い合わせにつながる可能性が高まります。

SEO記事作成の基本ステップ キーワード選定の方法 検索意図を理解する 検索キーワードには、情報収集・比較・購入といった意図が隠れています。例えば「SEO 記事 書き方」は情報収集、「SEO ライティング コツ」は具体的なテクニックを求める検索意図があります。

ロングテールキーワードを活用する 競争の激しい単一キーワードではなく、複数の単語を組み合わせた「ロングテールキーワード」を狙うことで、検索上位を獲得しやすくなります。例えば、「SEO 記事 書き方 初心者」などのキーワードです。

記事構成の作り方 H2、H3タグの適切な使い方 見出しタグ(Hタグ)を正しく使うことで、記事全体の構造が整理され、検索エンジンが内容を理解しやすくなります。

見出しの階層構造を意識する H1は記事タイトル、H2は大見出し、H3はH2の補足、H4は詳細な説明に使うなど、論理的な階層構造を意識することが重要です。

文章の書き方 読みやすい文章のルール 1文を短くし、結論を先に述べることで、読者が理解しやすくなります。難しい言葉は避け、シンプルで明確な表現を心がけます。

ユーザーに価値を提供するコンテンツ作成 読者が知りたい情報を的確に伝えることがSEOの基本です。検索意図を深掘りし、独自の視点を加えることで、他の記事との差別化を図ることができます。

検索エンジンに評価されるSEOライティングのポイント タイトルとメタディスクリプションの最適化 検索結果でクリックされやすいタイトルをつけることが重要です。メタディスクリプションには、記事の要点を簡潔にまとめ、読者の興味を引く内容を記載します。

見出しタグ(H1, H2, H3)の適切な活用 検索エンジンがページの構成を理解しやすいように、論理的な見出し構成を意識します。

内部リンクと外部リンクの効果的な配置 関連記事への内部リンクを設置することで、サイト全体の回遊率が向上します。外部リンクは信頼性の高い情報源を引用すると評価が上がります。

ライティング初心者が陥りやすいミスと対策 キーワードの詰め込みすぎ 過度なキーワードの使用は、Googleに不自然と判断され、評価を下げる原因になります。自然な文章の中に適度に組み込むことが大切です。

文章が長すぎて読みにくい 長文は読者の負担になります。適度に改行し、箇条書きや太字を活用して、視認性を向上させます。

まとめ 本記事では、ライティング初心者の中小企業経営者がSEO記事を作成する際のポイントと注意点について解説しました。SEO記事は、正しい手順で作成し、読者に価値のある情報を提供することで、検索エンジンにも評価されやすくなります。

効果的なSEOライティングを習得し、継続的に記事を改善することで、長期的な集客につなげることができます。基本を押さえながら、自社のマーケティングに役立ててください。

この記事を投稿した人

WordPressとAIにハマってるWeb界隈の人。このブログではChatGPT・Notion AIなどのAIをフル活用して記事を作成しています。

Webサイトの保守管理の基本とポイント

Web全般

2025.10.29

はじめに Webサイトは、一度作成したら終わりではなく、継続的な保守管理が求められます。適切な管理を怠ると、セキュリティリスクが高まり、検索順位の低下やユーザー離脱の原因となることがあります。しかし、中小企業の経営者の中には「具体的に何をすればいいのか分からない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、Webサイトの保守管理の基本と重要なポイントについて詳しく解説します。正しいメンテナンスを実施することで、安全かつ効果的にWebサイトを運営できるようになります。

Webサイトの保守管理とは? 保守管理の基本概念 Webサイトの保守管理とは、サイトを安全で快適に運用するために必要な作業全般を指します。コンテンツの更新、セキュリティ対策、サーバー管理、SEOの維持など、多岐にわたる業務が含まれます。

継続的なメンテナンスが必要な理由 Webサイトは常に外部環境の変化に晒されています。検索エンジンのアルゴリズム変更、セキュリティリスクの増加、ソフトウェアのアップデートなど、放置するとサイトの品質が低下する原因になります。定期的な管理を行うことで、リスクを回避し、安定した運用を維持できます。

保守管理が企業にもたらすメリット 適切な保守管理を行うことで、以下のメリットを得られます。

セキュリティの強化 :不正アクセスやマルウェア感染を防ぐSEOの向上 :検索順位を維持し、集客を安定化ユーザーエクスペリエンスの向上 :快適な閲覧環境を提供ビジネス機会の損失防止 :システム障害による機会損失を防ぐ

Webサイトの主な保守管理業務 セキュリティ対策の実施 ソフトウェア・プラグインの定期更新 CMS(WordPressなど)やプラグインは、定期的にアップデートが提供されます。これらの更新を怠ると、脆弱性を突かれてハッキングのリスクが高まります。

SSL証明書の適用と管理 Webサイトの通信を暗号化するSSL証明書は、Googleの検索順位にも影響を与える重要な要素です。有効期限の管理を怠ると、サイトの安全性が損なわれるため注意が必要です。

不正アクセス対策(ファイアウォール・WAF) Webアプリケーションファイアウォール(WAF)を導入することで、悪意のあるアクセスをブロックし、セキュリティを強化できます。

サーバー・ドメインの管理 ドメインの有効期限管理 ドメインの更新を忘れると、サイトが表示されなくなるだけでなく、第三者に取得されるリスクがあります。事前に更新時期を確認し、自動更新を設定しておくことが望ましいです。

サーバーの監視と負荷管理 サーバーの負荷が高まると、サイトの表示速度が低下し、ユーザーの離脱につながります。アクセス状況を定期的に監視し、必要に応じてプランの見直しを行います。

バックアップの取得と復元 システム障害や不正アクセスに備え、定期的にサイトのバックアップを取得し、復元方法を確認しておくことが重要です。

コンテンツの更新と最適化 最新情報の追加と修正 古い情報をそのままにしておくと、ユーザーの信頼を損なう可能性があります。最新の情報に更新し、常に新鮮なコンテンツを提供します。

ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上 ナビゲーションの見直しや、ページの読み込み速度の最適化を行い、ユーザーが快適にサイトを利用できる環境を整えます。

画像や動画の最適化 画像や動画のファイルサイズが大きいと、ページの表示速度が遅くなります。圧縮ツールを活用し、最適化を行うことで、パフォーマンスを向上させます。

Webサイトの保守管理を怠るリスク サイバー攻撃やデータ漏洩のリスク セキュリティ対策を怠ると、ハッキングや個人情報の漏洩などのリスクが高まります。万が一、情報漏洩が発生すると、企業の信頼を失う大きな要因になります。

検索順位の低下による集客減少 Googleは、定期的に更新されているWebサイトを評価する傾向があります。更新を怠ると、検索順位が下がり、集客に悪影響を及ぼす可能性があります。

サイトの表示速度低下によるユーザー離脱 ページの読み込みが遅いと、ユーザーはすぐに離脱します。適切なキャッシュ設定や画像の最適化を行うことで、サイトのパフォーマンスを向上させることができます。

システムの不具合やエラーの発生 システムのバージョンが古くなると、不具合やエラーが発生しやすくなります。動作チェックを定期的に行い、必要な修正を加えることが重要です。

まとめ 本記事では、Webサイトの保守管理の基本と重要なポイントについて解説しました。適切なメンテナンスを行うことで、サイトの安全性を確保し、検索順位を維持しながら、ユーザーに快適な閲覧体験を提供できます。

Webサイトは企業の顔ともいえる重要なツールです。定期的な管理を徹底し、長期的に安定したWebサイト運営を目指しましょう。

この記事を投稿した人

WordPressとAIにハマってるWeb界隈の人。このブログではChatGPT・Notion AIなどのAIをフル活用して記事を作成しています。

中小企業のWeb担当者に必要なスキルセットとは

Web全般

2025.10.29

はじめに 企業のWebサイトやSNSを活用したマーケティングは、集客や売上向上に欠かせない手法となっています。しかし、中小企業では専任のWeb担当者を置かずに運営しているケースも多く、担当者のスキル不足が課題になることがあります。限られたリソースの中で成果を上げるには、必要なスキルを明確にし、優先順位をつけて学ぶことが重要です。

本記事では、中小企業のWeb担当者に求められるスキルセットを具体的に解説します。実務で役立つ知識を整理し、スキルアップの方法まで詳しく紹介するので、Web業務の改善に活かしてください。

Web担当者の役割とは? Web担当者の基本的な業務 Web担当者の業務は多岐にわたります。企業のホームページやSNSの運営、SEO対策、Web広告の管理、アクセス解析、コンテンツ制作など、オンラインでの集客に関わる全般を担います。特に中小企業では、一人の担当者がこれらの業務を幅広く担当することが多いため、優先順位をつけた効率的な業務管理が求められます。

企業のマーケティング戦略におけるWeb担当者の重要性 企業のマーケティング戦略において、Web担当者の役割は年々重要になっています。デジタルマーケティングが主流になる中、WebサイトやSNSを通じた情報発信の質が、企業のブランドイメージや売上に直結するためです。特に、中小企業にとっては、大手企業と比較して広告予算が限られていることが多いため、Webを活用したコスト効率の高いマーケティング施策が求められます。

中小企業におけるWeb担当者の課題と役割の広がり Web担当者は、多様な業務を兼任することが多く、専門的な知識が必要とされるにもかかわらず、リソースが限られているのが現状です。効果的に業務を遂行するためには、基本的なスキルをバランスよく習得し、必要に応じて外部の専門家と連携することが重要になります。

必須スキル①:マーケティング基礎知識 Webマーケティングの基本概念 Webマーケティングとは、インターネットを活用した集客や販売促進の手法を指します。SEOやリスティング広告、SNSマーケティングなど、複数の手法を組み合わせて成果を最大化することが重要です。

ペルソナ設定とターゲット分析 ペルソナとは、自社の商品やサービスを利用する典型的な顧客像を指します。年齢や性別、職業、趣味、関心事を詳細に定義し、ターゲットに合ったコンテンツを提供することで、効果的なマーケティングが可能になります。

顧客行動データを活用した施策立案 Googleアナリティクスやヒートマップツールを活用し、訪問者の行動データを分析することで、Webサイトの改善点を見つけやすくなります。例えば、離脱率の高いページを特定し、コンテンツの見直しを行うことで、ユーザーエンゲージメントを向上させることができます。

必須スキル②:SEOの理解と実践 検索エンジンの仕組み Googleをはじめとする検索エンジンは、クローラーと呼ばれるプログラムがWebページを巡回し、アルゴリズムによってランキングを決定します。適切なSEO対策を行うことで、検索結果の上位に表示されやすくなります。

キーワード選定とコンテンツ最適化 SEOで成果を出すためには、ターゲットが検索するキーワードを選定し、それを記事やページの中に適切に組み込むことが重要です。特に、ロングテールキーワードを活用することで、競争の少ない市場で検索上位を狙うことができます。

内部対策・外部対策の基本 内部対策とは、サイト内の構造やコンテンツの最適化を指し、外部対策は被リンクの獲得など、サイト外でのSEO施策を指します。バランスよく施策を行うことで、検索エンジンの評価を高めることが可能です。

必須スキル③:コンテンツ制作力 魅力的なブログ記事の書き方 SEOを意識した記事を書くには、ユーザーの疑問や悩みを解決できるような、価値のある情報を提供することが重要です。見出しを適切に使い、読みやすい構成にすることで、滞在時間を延ばすことができます。

SNS投稿の効果的な作成方法 SNSでは、ターゲット層に合った投稿内容や、拡散されやすいコンテンツを意識する必要があります。投稿のタイミングやハッシュタグの活用も、エンゲージメントを高める要素となります。

画像・動画コンテンツの活用 視覚的なコンテンツは、テキストだけの投稿よりもユーザーの関心を引きやすくなります。簡単なデザインスキルを身につけ、ツールを活用することで、効果的なビジュアルコンテンツを作成できます。

必須スキル④:Webデザインと基本的なコーディング知識 HTML/CSSの基礎知識 Webサイトの編集を行う際に、HTMLやCSSの基礎知識があると、簡単な修正が可能になります。特にWordPressを使用する場合、コードの基本を理解していると、より柔軟なカスタマイズが可能になります。

WordPressの操作方法 中小企業ではWordPressをCMSとして利用していることが多いため、テーマやプラグインの管理方法を学ぶことが重要です。

ユーザビリティを意識したデザインの考え方 訪問者がストレスなくサイトを利用できるように、ナビゲーションの整理やページの読み込み速度の最適化を行うことが求められます。

まとめ 本記事では、中小企業のWeb担当者に必要なスキルセットについて解説しました。Web担当者は多くの業務を担当するため、優先順位をつけながらスキルを習得していくことが重要です。マーケティング知識、SEO、コンテンツ制作、デザイン、広告運用、データ分析など、幅広い分野のスキルを身につけることで、より効果的なWeb施策を実施できるようになります。

Webの世界は常に進化しているため、最新のトレンドを学びながら、実践を通じてスキルアップを図りましょう。

この記事を投稿した人

WordPressとAIにハマってるWeb界隈の人。このブログではChatGPT・Notion AIなどのAIをフル活用して記事を作成しています。

中小企業の経営者がマーケティングに取り組むべき理由

マーケティング

2025.10.29

はじめに 企業の成長にはマーケティングが不可欠ですが、中小企業では専任のマーケティング担当者を配置する余裕がないことが多く、後回しにされがちです。しかし、経営者自らがマーケティングに積極的に関与することで、競争力を強化し、事業の安定成長を実現できます。

特に、限られた予算で最大の効果を得るには、経営者自身がマーケティングの理解を深め、戦略的に施策を展開することが重要です。本記事では、中小企業の経営者がマーケティングに取り組むべき理由と、具体的な手法について詳しく解説します。

経営者がマーケティングに関与する重要性 企業の方向性をマーケティング戦略と一致させる 経営者は企業のビジョンや目標を決定する立場にあります。そのため、マーケティング戦略をビジネスの方向性と整合させることが求められます。適切なマーケティングを行うことで、企業のブランドイメージを確立し、ターゲット市場での認知度を向上させることが可能になります。

顧客ニーズを深く理解することで、より効果的な施策が可能になる マーケティングは単なる宣伝活動ではなく、顧客のニーズを把握し、適切な商品やサービスを提供するためのプロセスです。経営者が直接マーケティングに関与することで、顧客の声を正確に理解し、それに基づいた施策を展開できます。

経営者のビジョンを直接反映できる マーケティングの方向性が経営者のビジョンと一致していなければ、企業のブランドメッセージが一貫しなくなります。経営者自らがマーケティング戦略を主導することで、企業の価値観や強みを明確に伝えることができます。

迅速な意思決定と柔軟な対応が可能になる 経営者がマーケティングを理解していれば、変化の激しい市場環境にも柔軟に対応できます。トレンドの変化に素早く適応し、競争優位を確立するためには、経営者がマーケティングの舵取りを行うことが重要です。

中小企業におけるマーケティングの課題 限られた予算で最大限の成果を出す必要がある 大企業とは異なり、中小企業はマーケティングに投資できる資金が限られています。そのため、コストパフォーマンスの高い手法を選び、効果的な施策を展開する必要があります。無料で利用できるSNSやSEOを活用し、広告費を抑えつつ集客する方法を検討するのが有効です。

マーケティングの専門知識を持つ人材が不足している 中小企業では、マーケティング担当者が不在だったり、兼任しているケースが多く、十分なスキルが備わっていないことがあります。経営者がマーケティングの基礎を理解し、適切な指導や戦略立案を行うことで、組織全体のマーケティング力を強化できます。

広告依存から脱却し、持続可能な集客を実現する必要がある 短期的な集客のために広告を活用するのは効果的ですが、それだけに頼ると費用がかさみ、持続可能性が低くなります。経営者がコンテンツマーケティングやSEOなどの長期的な施策を取り入れることで、安定した集客基盤を築くことが可能になります。

経営とマーケティングが分断されることで、戦略が一貫しない マーケティングが経営戦略と連携していないと、企業のメッセージやターゲットが曖昧になり、施策の効果が薄れてしまいます。経営者がマーケティングを理解し、一貫した戦略を立案することが重要です。

経営者が取り組むべきマーケティングの具体的な手法 自社の強みを活かしたブランディング 企業の独自性を打ち出し、競合との差別化を図ることが重要です。顧客に対して自社の価値を明確に伝えることで、ブランドの信頼性を高めることができます。

コンテンツマーケティングによる価値提供 ブログやメルマガ、動画などを活用し、顧客に役立つ情報を発信することで、企業の専門性をアピールできます。コンテンツの質を高めることで、自然な形で顧客を惹きつけることが可能です。

SNSを活用した情報発信と顧客との関係構築 XやFacebook、InstagramなどのSNSを活用し、ターゲット層と直接コミュニケーションを取ることで、エンゲージメントを高めることができます。リアルタイムな情報発信を行い、顧客との距離を縮めることが重要です。

SEOを活用したオーガニック流入の最大化 Google検索からの流入を増やすために、SEO対策を実施することが求められます。キーワードの選定や記事の最適化を行い、検索エンジンでの上位表示を目指します。

既存顧客との関係を深めるCRMの導入 新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客との関係を強化することも重要です。CRM(顧客関係管理)を導入し、リピート率を向上させる施策を展開することで、売上の安定化が可能になります。

まとめ 本記事では、中小企業の経営者がマーケティングに取り組むべき理由と、具体的な手法について解説しました。経営者自身がマーケティングに関与することで、企業の競争力を高め、持続的な成長を実現できます。

マーケティングの知識を深め、自社に最適な戦略を実践しながら、成功への道を切り開いていきましょう。適切な戦略と実践を積み重ねることで、限られたリソースの中でも最大限の成果を得ることができます。

この記事を投稿した人

WordPressとAIにハマってるWeb界隈の人。このブログではChatGPT・Notion AIなどのAIをフル活用して記事を作成しています。

コンサルタントが行うべきセルフブランディングの方法とは

マーケティング

2025.10.29

はじめに コンサルタントとして成功するためには、実績だけでなく「自分のブランド」を確立することが重要です。多くの競合がひしめく業界で、顧客から選ばれる存在になるには、専門性を明確にし、信頼を構築することが不可欠です。しかし、具体的にどのようにブランディングを進めればよいのか分からない人も多いでしょう。

本記事では、コンサルタントがセルフブランディングを行うべき理由と、実践すべき具体的な手法について詳しく解説します。長期的なキャリアを見据え、自分自身のブランド価値を高めるためのヒントを提供します。

セルフブランディングとは? セルフブランディングの基本概念 セルフブランディングとは、自身の価値を市場に認知させるための戦略的な取り組みです。単なる自己アピールではなく、専門性や経験、強みを明確にし、ターゲットとなる顧客に適切に伝えることが目的となります。

コンサルタントにおけるセルフブランディングの重要性 コンサルタントは無形のサービスを提供するため、信頼が仕事の獲得に直結します。実績が豊富でも、それを効果的に伝えなければ、潜在顧客に評価されません。ブランディングを通じて、自分の専門性や価値を明確に示し、差別化を図ることが必要です。

一般的なブランディングとの違い 企業ブランディングが組織全体のブランドイメージを形成するのに対し、セルフブランディングは個人に焦点を当てたものです。コンサルタントは、自分自身がブランドとなるため、発信内容や行動の一貫性が求められます。

コンサルタントがセルフブランディングに取り組むべき理由 信頼性を高めることで案件獲得につなげる クライアントは、コンサルタントを選ぶ際に「この人に頼んで大丈夫か?」と考えます。実績や専門知識を発信し、信頼性を高めることで、案件獲得の確率が向上します。

専門性を明確にし、ターゲットを絞る 市場にはさまざまなコンサルタントが存在します。セルフブランディングを行うことで、自分の強みや専門分野を明確にし、適切なターゲットにアプローチできます。

競合との差別化を図る 競争が激しい業界では、他者との差別化が不可欠です。自身の経験や実績を発信し、他のコンサルタントにはない独自の強みをアピールすることが求められます。

継続的な仕事の獲得につながる 短期的に案件を獲得するだけでなく、長期的に顧客と関係を築くことが大切です。定期的な情報発信を行い、潜在顧客との接点を増やすことで、継続的な仕事につなげることができます。

セルフブランディングの基本戦略 自身の強みや専門分野を明確にする 成功するセルフブランディングには、自分の専門分野や強みの明確化が不可欠です。何を得意とし、どのような価値を提供できるのかを整理し、ブランディングの軸を決めましょう。

一貫性のあるメッセージを発信する ブランディングには、一貫性が重要です。SNSやブログ、登壇などの場面で、統一されたメッセージを発信することで、信頼を構築できます。

自分の価値観や理念を明文化する コンサルタントとしての理念や価値観を言語化し、発信することで、共感を得られるクライアントとのつながりを強めることができます。

ターゲット層を明確に設定する 誰に向けて情報を発信するのかを明確にすることで、より効果的なブランディングが可能になります。ターゲットの課題やニーズを把握し、それに応じた情報発信を行いましょう。

コンサルタントが実践すべきセルフブランディングの方法 Webサイト・ブログの活用 専門的なコンテンツの発信 自社サイトやブログで専門的な記事を公開することで、SEO効果を高めながら、自分の専門性を証明できます。

SEOを意識した記事作成 検索エンジンで上位表示される記事を作成することで、より多くの見込み客にリーチできます。キーワード選定や内部リンクの最適化を意識しましょう。

自身の経歴や実績の掲載 プロフィールページに、経歴や過去の実績を詳細に掲載することで、信頼性を向上させることができます。

SNSを活用したブランディング LinkedIn、X(旧Twitter)、Facebookの適切な使い分け 各SNSの特性を理解し、適切な発信を行うことが重要です。ビジネス向けのLinkedIn、リアルタイム性のあるX(旧Twitter)など、それぞれの媒体に応じた戦略を立てましょう。

発信すべきコンテンツの種類と頻度 情報発信の頻度や内容を決め、定期的に投稿することで、フォロワーの関心を維持できます。

フォロワーとの関係構築のポイント SNSは一方的な情報発信だけでなく、フォロワーとのコミュニケーションも重要です。コメントへの返信や、相手の投稿への反応を積極的に行いましょう。

まとめ 本記事では、コンサルタントが行うべきセルフブランディングの方法について詳しく解説しました。専門性を明確にし、一貫したメッセージを発信することで、信頼を構築し、案件獲得につなげることができます。

セルフブランディングは一朝一夕で完成するものではありません。継続的な発信と実践を重ね、自分のブランドを確立していきましょう。

この記事を投稿した人

WordPressとAIにハマってるWeb界隈の人。このブログではChatGPT・Notion AIなどのAIをフル活用して記事を作成しています。

士業が取り組むべきセルフブランディングとマーケティング

マーケティング

2025.10.29

はじめに 弁護士、税理士、社会保険労務士などの士業にとって、専門知識や資格を持っているだけでは仕事が増えるとは限りません。競争が激化する中で、安定した顧客獲得や事務所の認知度向上を図るには、効果的なセルフブランディングとマーケティングが不可欠です。しかし、「どのようにブランディングを行えばよいのか」「マーケティングに取り組む時間がない」と悩む士業の方も多いでしょう。

本記事では、士業が取り組むべきセルフブランディングとマーケティングの具体的な方法について詳しく解説します。信頼を構築し、持続的な集客につなげるための実践的な戦略を紹介します。

士業におけるセルフブランディングの重要性 顧客からの信頼を獲得するためのブランディング 士業は、顧客が信頼を重視する業種の一つです。税務や法務といった専門分野では、実績や知識だけでなく、どれだけ信頼される存在であるかが業務の受注につながります。セルフブランディングを行うことで、信頼性を高め、相談のハードルを下げることができます。

他の士業と差別化するための戦略 同じ資格を持つ士業が多く存在するため、独自の強みを明確に打ち出すことが求められます。特定の業界に特化したサービス、顧客に寄り添う柔軟な対応、独自のノウハウなど、他とは異なる特徴を前面に出すことで、競争の中で優位性を築けます。

口コミや紹介を増やすためのブランド構築 顧客からの紹介や口コミは、士業にとって重要な集客手段です。ブランディングを意識して、顧客との信頼関係を築くことで、満足度が向上し、紹介が生まれやすくなります。実際のサービスだけでなく、発信する情報や専門性の高さもブランドの一部となります。

長期的な事業成長につながるブランディングの役割 士業の仕事は一度の契約で終わることも多いため、長期的に新規顧客を獲得し続ける仕組みが必要です。ブランディングによって「この人に相談したい」と思われる存在になることで、安定した仕事の流れを作ることができます。

士業が行うべきセルフブランディングの基本 専門分野とターゲット層の明確化 士業の分野は広いため、自分がどの分野で強みを持っているのかを明確にすることが重要です。企業法務に特化するのか、相続問題に強いのか、個人事業主向けの税務サポートを得意とするのかなど、ターゲットを定めることで、効果的なブランディングが可能になります。

一貫性のあるメッセージの発信 セルフブランディングには、一貫性が欠かせません。SNSやWebサイト、名刺やパンフレットに至るまで、同じメッセージを伝えることで、顧客の記憶に残りやすくなります。

信頼を構築するための情報発信 専門知識を持っているだけでは顧客には伝わりません。ブログやSNS、セミナーを通じて定期的に情報を発信し、専門性を証明することで、信頼を獲得しやすくなります。

プロフィールや実績の効果的なアピール 経歴や実績を明確に伝えることで、初めて相談する顧客の不安を軽減できます。専門家としての信頼性をアピールするために、実績の見せ方を工夫しましょう。

士業に適したマーケティング手法 Webサイトの活用 公式サイトの構築とコンテンツ最適化 士業にとって、公式サイトは「オンライン上の名刺」のような存在です。情報が整理され、分かりやすく構築されているかが、信頼を得る上で重要になります。

SEO対策による検索エンジンからの流入強化 Google検索で上位に表示されることで、新規顧客からの問い合わせを増やすことが可能です。適切なキーワードを選定し、定期的にコンテンツを更新することが求められます。

問い合わせを増やすための導線設計 サイト内で「無料相談」「問い合わせ」のボタンを分かりやすい位置に配置し、ユーザーがスムーズに連絡できるようにすることで、コンバージョン率を高めることができます。

SNSを活用した情報発信 LinkedIn、X(旧Twitter)、Facebook、Instagramの使い分け それぞれのSNSの特性を理解し、適切な媒体で情報発信を行うことで、ターゲットに合わせたマーケティングが可能になります。

信頼性を高める投稿内容の選び方 専門知識を発信するだけでなく、実際の業務の裏側や、成功事例(匿名で)などを紹介することで、よりリアルな情報を届けることができます。

エンゲージメントを高めるコミュニケーション戦略 SNS上でコメントや質問に回答することで、見込み顧客との関係を築くことができます。

広告を活用した集客戦略 Google広告やSNS広告の運用方法 ターゲットを細かく設定できるGoogle広告やSNS広告を活用することで、効率的に見込み顧客へアプローチできます。

限られた予算で最大効果を得るためのポイント 低予算でもターゲットを絞った広告を運用することで、無駄なコストを抑えながら集客できます。

リターゲティング広告の活用 一度Webサイトを訪れたユーザーに再度広告を表示することで、問い合わせにつながる可能性を高めることができます。

まとめ 本記事では、士業が取り組むべきセルフブランディングとマーケティングの方法について詳しく解説しました。信頼の獲得や顧客の増加には、継続的な情報発信と戦略的なブランディングが不可欠です。

専門性を活かし、適切なマーケティングを行うことで、安定した集客と事業の成長につなげることができます。長期的な視点を持ち、自分のブランドを確立しながら、士業としてのポジションを確立していきましょう。

この記事を投稿した人

WordPressとAIにハマってるWeb界隈の人。このブログではChatGPT・Notion AIなどのAIをフル活用して記事を作成しています。

中小企業の経営者がDXに取り組む前に準備すべきこと

IT

2025.10.29

はじめに デジタルトランスフォーメーション(DX)は、単なる技術導入にとどまらず、企業の業務プロセスやビジネスモデルを根本から変革する取り組みです。特に中小企業においては、DXによって業務効率化、コスト削減、顧客満足度向上といった大きな成果を期待できます。しかし、DXを導入する前に、企業の現状や課題を把握し、計画的に準備を進めることが成功の鍵となります。本記事では、経営者がDXに取り組む前に押さえておくべきポイントについて詳しく解説します。

DXとは?その基本的な理解 DXの定義と目的 DXとは、デジタル技術を活用して業務の効率化や新たな価値創出を目指す取り組みです。単なるデジタル化ではなく、デジタル技術を活用してビジネスモデルや企業文化そのものを変革し、新たな競争優位性を確立することが目的です。

DXが求められる背景と社会的な流れ テクノロジーの進化とともに、顧客のニーズや市場環境は急速に変化しています。特にパンデミック以降、非対面型ビジネスモデルやリモートワークが一般化し、企業には柔軟な対応が求められるようになりました。こうした環境の変化に対応するため、DXは必要不可欠な戦略となっています。

デジタル化とDXの違い 単なるデジタル化は、アナログ業務をデジタルツールに置き換える作業にとどまります。一方、DXはデジタル技術を活用し、ビジネスモデル全体を見直して競争力を高めることを目的としています。たとえば、業務効率化だけでなく、顧客体験の向上や新しいサービスの創出もDXの一環です。

中小企業がDXに取り組むべき理由 競争力を高めるための必要性 市場競争が激化する中、小規模事業者でも他社との差別化を図ることが求められます。DXによって業務の効率化やデータ活用が進むことで、競争力の向上が期待できます。新たな市場への参入や、既存サービスの価値向上も実現可能です。

生産性向上と業務効率化の実現 DXの導入によって、従来の手作業や非効率な業務プロセスを自動化できます。例えば、クラウドサービスを導入することで、業務フローの簡略化や、時間・コストの削減が実現します。限られたリソースで最大限の成果を出すために、DXは欠かせない手段です。

顧客ニーズに柔軟に対応する力の強化 消費者の行動や価値観は日々変化しています。DXを導入することで、データ分析に基づく意思決定が可能になり、顧客ニーズを迅速に捉えた対応が実現します。パーソナライズされたサービスや即時対応の強化が、顧客満足度向上につながります。

コスト削減と収益構造の改善 DXを活用することで、無駄なコストを削減しつつ収益性を向上させることができます。特に、サブスクリプションモデルの導入や、オンラインサービスの拡充は、新たな収益機会を創出するための有効な手段となります。

DX導入前に確認すべき自社の現状 既存業務プロセスの見直し DXを成功させるためには、まず現状の業務プロセスを詳細に把握する必要があります。業務フローの中で非効率な部分や、手作業が多い工程を洗い出し、どこにデジタル化の余地があるかを明確にしましょう。

社内のITリテラシーの把握 DX導入には、従業員全体のITスキルが重要な要素となります。社員のITリテラシーに差がある場合、導入後の活用が進まないことも考えられます。全体のスキルレベルを把握し、必要に応じて教育プログラムを実施することが重要です。

既存システムの課題と改善点の洗い出し 現在使用しているシステムがDX推進の障害となる場合もあります。既存システムの機能やデータ連携の状況を確認し、改善すべきポイントを明確にしましょう。

経営層と現場の課題認識の共有 DX推進には、経営層と現場の間で課題認識を一致させることが不可欠です。トップダウンだけでなく、現場の意見も取り入れることで、現実に即した計画を策定できます。

DX推進に向けた目標設定と戦略策定 企業ビジョンとDXの整合性 DXは単なる技術導入ではなく、企業の長期的なビジョンと整合させることが重要です。企業の成長戦略と連動したDX施策を計画することで、導入の効果を最大化できます。

短期的・中長期的な目標の設定 導入初期の成果を明確にする短期的な目標と、数年後を見据えた中長期的な目標を両方設定することが大切です。目標達成までのステップを具体化し、各段階ごとに成果を評価する仕組みを作りましょう。

具体的なKPIの策定と評価基準 DXの効果を測定するためには、明確なKPI(重要業績評価指標)の設定が必要です。売上向上率や業務時間の削減率など、具体的な数値目標を設定することで、進捗を正確に評価できます。

経営者がリーダーシップを発揮する重要性 DX推進には、経営層の積極的な関与が不可欠です。経営者自身がリーダーシップを発揮し、社内全体にDXの重要性を伝えることで、組織全体の意識改革が促進されます。

まとめ 本記事では、中小企業の経営者がDXに取り組む前に準備すべきことについて解説しました。DXは単なるデジタルツールの導入にとどまらず、企業全体の業務プロセスや文化を変革する取り組みです。自社の現状を正確に把握し、明確な目標と戦略を持って進めることで、DX導入の成功率は大きく高まります。

この記事を投稿した人

WordPressとAIにハマってるWeb界隈の人。このブログではChatGPT・Notion AIなどのAIをフル活用して記事を作成しています。

中小企業の経営者がAI導入に取り組む前に準備すべきこと

AI関連

2025.10.29

はじめに 近年、AI(人工知能)の導入は大企業だけでなく中小企業にとっても重要な経営戦略の一つとなっています。業務の自動化、データ分析による意思決定の効率化、顧客サービスの向上など、AIは多くの分野でビジネスの成長を促進する可能性を秘めています。しかし、AI導入においては、事前の準備が欠かせません。準備を怠ると、コストが無駄に膨らんだり、導入効果が得られないリスクが高まります。

本記事では、中小企業の経営者がAI導入に取り組む前に行うべき準備について、具体的なステップとともに詳しく解説します。

AI導入の基礎知識 AIとは何か?その基本概念 AIは、人間の知能を模倣して学習、推論、判断を行う技術です。特に機械学習(Machine Learning)や深層学習(Deep Learning)といった技術により、大量のデータからパターンを見つけ出し、予測や意思決定を支援します。単なる自動化ツールではなく、企業の意思決定を支える戦略的なツールとして活用されます。

AI導入がビジネスにもたらすメリット AI導入により、業務プロセスが効率化され、人的リソースの節約が可能になります。例えば、在庫管理や顧客サポートの自動化によりコスト削減が実現できます。さらに、顧客の行動パターンを分析し、パーソナライズされたサービスを提供することで、売上向上にもつながります。

AIと自動化の違い 自動化は、決められたルールに基づく作業を自動で実行する仕組みですが、AIは環境に応じて自ら学習し、最適な判断を下す能力を持っています。例えば、単純なデータ入力は自動化で対応できますが、AIはデータの傾向を分析して将来の動向を予測することが可能です。

AI導入が進む背景と市場の現状 近年、クラウドコンピューティングの普及やデータ処理能力の向上により、AI導入のハードルが下がっています。特にコスト面での導入障壁が低くなったことで、中小企業でも導入が現実的な選択肢となっています。競争が激化する中、AI導入はビジネス成長の重要な要素となっています。

中小企業がAI導入に取り組むべき理由 業務効率化とコスト削減の実現 中小企業は限られたリソースの中で効率的に運営を行う必要があります。AIを活用することで、日常業務を自動化し、人的負担を軽減できます。例えば、AIチャットボットによる問い合わせ対応や、在庫管理システムの最適化は、業務効率化に大きく寄与します。

データ活用による経営判断の高度化 AIは膨大なデータを解析し、経営に必要な洞察を提供します。売上データ、顧客データ、業界動向などを分析し、経営者が迅速かつ正確な意思決定を行えるよう支援します。データに基づく判断が、競争力を高める重要な要素となります。

顧客対応力の向上とサービス強化 顧客行動データを分析することで、ニーズに合わせたサービス提供が可能になります。AIによるパーソナライズされた提案は、顧客満足度を向上させ、リピート率の向上にもつながります。例えば、ECサイトでのレコメンド機能はその一例です。

競争力向上と市場での優位性確立 AI導入は、新たなビジネスモデルを生み出すきっかけになります。競合他社が未導入の分野でAIを活用すれば、競争優位性を確保できます。デジタル化が進む市場環境において、AIは中小企業が成長するための強力な武器となります。

AI導入前に確認すべき自社の現状 現在の業務プロセスの把握と課題分析 AI導入の第一歩は、現在の業務プロセスの可視化です。どの業務が非効率なのか、どの部分に改善の余地があるのかを明確にします。特に時間やコストが多くかかっている業務は、AI導入による改善効果が大きくなります。

既存データの質と量の確認 AIはデータに基づいて学習するため、質の高いデータが不可欠です。既存のデータが十分に整備されているかを確認し、不足しているデータの収集やクリーニングを行う必要があります。データの整備は、AI導入の成否を左右する要素の一つです。

社内のITリテラシーの評価 AI導入後の運用には、従業員のITスキルが不可欠です。現時点での社内のITリテラシーを把握し、必要に応じて研修を実施することで、スムーズな導入と運用が可能となります。

経営層と現場の課題認識の共有 AI導入に対する経営層と現場の認識のズレは、プロジェクト失敗の要因になります。導入前に目的や期待される効果について全社的に共有し、組織全体で一丸となって取り組むことが成功への鍵です。

AI導入に向けた目標設定と戦略策定 経営ビジョンとAI導入の整合性確認 AI導入は企業の長期的な成長戦略とリンクしている必要があります。自社のビジョンやミッションに基づき、AIがどのように経営目標に貢献するかを明確にしましょう。

AI導入で解決したい課題の明確化 導入目的が曖昧なまま進めると、期待した効果が得られません。業務効率化、顧客対応強化、コスト削減など、明確な課題を設定することで、導入後の成果も見えやすくなります。

短期・中長期の目標設定 AI導入は短期的な成果だけでなく、長期的な成長を見据えた戦略が必要です。まずは小規模なプロジェクトで実績を積み、その後、中長期的にスケールアップする計画を立てましょう。

具体的なKPI(重要業績評価指標)の策定 導入効果を測定するためのKPIを設定しましょう。たとえば、業務処理時間の削減率、顧客満足度の向上、売上の増加など、具体的な数値で目標を設定することが重要です。

まとめ 本記事では、中小企業の経営者がAI導入に取り組む前に準備すべきことについて詳しく解説しました。AI導入は単なるシステム導入ではなく、経営戦略の一環として進めるべき大きなプロジェクトです。業務プロセスの見直し、データの整備、社内のITリテラシー向上など、準備段階から慎重に進めることで、導入後の効果を最大化することができます。

AIは、中小企業が競争力を強化し、持続的な成長を実現するための強力なツールです。経営者が率先して準備を進め、組織全体を巻き込むことで、AI導入の成功を確実にすることができるでしょう。

この記事を投稿した人

WordPressとAIにハマってるWeb界隈の人。このブログではChatGPT・Notion AIなどのAIをフル活用して記事を作成しています。

業務が属人化してる中小企業の経営者が取り組むべきこと

業務全般

2025.10.29

はじめに 中小企業における「業務の属人化」は、多くの経営者が抱える深刻な課題の一つです。特定の人だけが業務のノウハウを把握し、その人がいなければ業務が停滞するという状況は、業務効率を著しく低下させ、事業の成長を妨げます。特に、少人数で業務を回している中小企業では、属人化が深刻化しやすく、業務の集中が組織全体のリスクを高める要因となります。

本記事では、業務が属人化している中小企業の経営者が取り組むべき対策と、その解消による効果について解説します。属人化を解消することで、組織全体の生産性を向上させ、安定した成長基盤を築くことが可能です。

業務の属人化とは?その問題点 属人化の定義と発生する背景 業務の属人化とは、特定の従業員に業務の知識やノウハウが集中し、その人がいなければ業務が回らなくなる状態を指します。多くの場合、担当者のスキルや経験に依存しすぎることで発生し、組織全体の柔軟性が低下する原因となります。

なぜ属人化が起こるのか? 属人化が発生する主な要因として、業務の標準化が不十分であることや、情報共有の仕組みが整備されていないことが挙げられます。特に、日常業務が忙しい中小企業では、業務を体系化する時間が取れず、自然と担当者に負担が集中してしまう傾向があります。

属人化がもたらすリスクとデメリット 属人化によって発生するリスクは多岐にわたります。担当者が休職や退職した場合、業務が完全に停滞する可能性が高まります。また、ノウハウが共有されないことで、業務効率が低下し、組織全体の成長を阻害する要因にもなります。さらに、属人化が進むと、他の従業員が育ちにくくなるため、組織の持続的な成長も難しくなります。

中小企業における属人化が深刻化する要因 人手不足による業務集中 中小企業では、限られた人数で多くの業務をこなす必要があります。その結果、特定の人材に業務が集中しやすくなり、担当者がいない場合に業務が滞るリスクが高まります。特に専門性の高い業務や重要なプロジェクトでは、担当者への依存度が高くなる傾向にあります。

経営者や特定の従業員への依存 小規模な組織では、経営者や一部のベテラン従業員に意思決定や重要業務が集中しがちです。これにより、業務の分散が進まず、組織全体の業務プロセスがブラックボックス化することがあります。

業務プロセスの非標準化 業務手順が明文化されていない場合、担当者の裁量で業務が進められ、ノウハウが蓄積されません。結果として、担当者不在時に業務が進まなくなるリスクが生じます。

情報共有の不足とコミュニケーションの課題 情報共有の文化が根付いていない場合、重要な情報が特定の従業員に集中し、属人化が進行します。コミュニケーションの不足は、組織全体の連携力を低下させる要因となり、業務の属人化をさらに深刻化させます。

属人化がもたらす経営への影響 業務の属人化による経営リスクの増加 特定の従業員に業務が集中すると、その従業員の退職や不在によって業務が停止するリスクが生じます。このようなリスクが現実化すると、事業継続に深刻な影響を与える可能性があります。

事業継続性への悪影響 属人化が進行すると、事業の持続性が脅かされます。特定の業務知識を持つ担当者が退職すると、そのノウハウの再構築には多大な時間とコストがかかります。

新規事業やイノベーションの阻害要因 新しいアイデアやプロジェクトの推進には、組織全体での情報共有と柔軟な対応が求められます。属人化が進むことで、イノベーションを促進するための環境が整わず、競争力の低下を招くことがあります。

社員のモチベーション低下と離職リスク 特定の従業員に業務が集中する環境は、他の従業員にとって不公平感を生む要因になります。これにより、モチベーションの低下や離職率の上昇を引き起こす可能性があります。

属人化を解消するためのステップ 現在の業務プロセスの可視化 まずは、全業務のプロセスを洗い出し、現状の業務フローを可視化します。どの業務が誰に依存しているのかを明確にすることで、属人化の実態を把握できます。

業務内容の標準化とマニュアル化 業務フローを文書化し、誰でも同じ業務が遂行できるようにマニュアルを整備します。これにより、業務の属人化を防ぎ、効率的な引き継ぎが可能になります。

業務の分担と責任範囲の明確化 業務ごとに担当者を明確にし、複数人で分担できる体制を整えることが重要です。責任範囲を明確にすることで、業務負荷の偏りを防止し、組織全体の効率を向上させます。

業務フローの見直しと最適化 業務の効率化を図るために、フロー全体を見直し、不要な業務や手間のかかるプロセスを削減します。業務の見直しは、生産性向上とリスク軽減の両面で効果的です。

まとめ 中小企業における業務の属人化は、経営リスクの拡大や成長阻害要因となり得ます。しかし、業務プロセスの可視化、情報共有の強化、ITツールの導入、組織文化の改善といった対策を講じることで、属人化の解消は実現可能です。

経営者自らが率先して問題解決に取り組むことが、組織全体の成長と安定した経営基盤の構築につながります。属人化を解消することで、業務効率の向上と従業員のモチベーションアップを図り、持続可能な成長を実現しましょう。

この記事を投稿した人

WordPressとAIにハマってるWeb界隈の人。このブログではChatGPT・Notion AIなどのAIをフル活用して記事を作成しています。

中小企業の経営者が取り組むべき仕組み化とマニュアル作り

業務全般

2025.10.29

はじめに 中小企業の経営者にとって、業務の効率化と安定した経営は大きな課題です。社員ごとの作業のやり方にばらつきがあったり、特定の社員に業務が依存したりすると、経営の安定性が損なわれます。そうした課題を解決するために「仕組み化」と「マニュアル作り」が重要になります。これらを導入することで、業務の標準化が進み、組織全体の生産性向上につながります。本記事では、仕組み化の具体的な手順と、実践的なマニュアル作成の方法について詳しく解説します。

仕組み化とマニュアル作りの基本 仕組み化とは何か?その定義と目的 仕組み化とは、業務を個人のスキルや経験に頼るのではなく、誰が行っても一定の成果が出るように業務プロセスを体系化することを指します。業務の属人化を防ぎ、安定した品質の維持を目的とします。

仕組み化とマニュアル化の違い 仕組み化は業務の流れ全体を最適化し、組織的に運用する仕組みを構築することを指します。一方でマニュアル化は、業務の具体的な手順を文書や動画などで明確にし、誰でも実行できるようにすることを目的とします。

なぜ中小企業に仕組み化が必要なのか? 大企業と違い、中小企業は少人数で業務を回す必要があり、一人の社員に依存すると業務が停滞しやすくなります。仕組み化を進めることで、業務が標準化され、誰でも担当できる体制が整います。

仕組み化による業務効率化のメリット 仕組み化を進めることで、業務の効率が向上し、時間の浪費やミスの発生が減ります。また、新入社員の教育コストを削減できるため、人材育成の負担も軽減されます。

中小企業が仕組み化に取り組むべき理由 属人化を防ぎ、業務の安定化を実現 特定の社員に業務が依存すると、その社員が退職した際に業務の継続が難しくなります。仕組み化を進めることで、誰でも業務を遂行できる体制を作り、事業の安定性を向上させます。

業務品質を均一化し、ミスを削減 作業のやり方が社員ごとに異なると、品質にばらつきが生じます。業務の標準化を行うことで、全員が同じ基準で業務を行うことができ、ミスの発生を抑えることができます。

社員教育の負担を軽減し、即戦力化を促進 業務が標準化されると、新入社員の育成が容易になります。属人的なノウハウではなく、体系的な教育が可能になるため、短期間で即戦力として活躍できるようになります。

経営者が現場業務から解放され、経営戦略に集中できる 仕組み化が進むと、経営者自身が現場業務に関与する時間を削減できます。結果として、経営戦略の立案や新規事業の開拓に集中できる環境が整います。

企業の成長とスケールアップに不可欠な要素 業務が仕組み化されていない企業では、業務量の増加に伴い混乱が生じることが多いです。仕組み化を進めることで、規模が拡大してもスムーズに対応できる基盤を整えることができます。

仕組み化を進めるためのステップ 既存業務の棚卸しと可視化 まずは現在の業務フローを整理し、どの業務がどのような手順で行われているのかを明確にします。これにより、業務の流れを可視化し、問題点を洗い出せます。

業務フローの標準化と最適化 業務の流れを統一するために、各プロセスの最適な方法を決定します。最も効率的な手順を確立し、全社員が同じ手順で業務を遂行できるようにします。

役割分担と責任範囲の明確化 各業務に関する責任者を明確にし、業務の属人化を防ぎます。担当者ごとの役割を明確にすることで、業務の引き継ぎがスムーズになります。

自動化できる業務の洗い出し ルーチン業務の自動化が可能な部分を特定し、システムやツールを活用して効率化を図ります。例えば、勤怠管理や経費精算などの業務は、クラウドシステムを活用することで負担を軽減できます。

仕組み化の定着を促す仕組みづくり 仕組み化は一度作って終わりではなく、定期的に見直しながら運用することが重要です。フィードバックを取り入れながら改善を行い、常に最適な業務フローを維持します。

まとめ 本記事では、中小企業の経営者が取り組むべき仕組み化とマニュアル作りについて解説しました。仕組み化を進めることで、業務の属人化を防ぎ、組織全体の効率を向上させることが可能になります。また、マニュアルを作成することで、業務の標準化が進み、新入社員の教育が容易になります。

この記事を投稿した人

WordPressとAIにハマってるWeb界隈の人。このブログではChatGPT・Notion AIなどのAIをフル活用して記事を作成しています。

地方の中小企業がX(旧Twitter)・Instagram・Facebookをブランディングと知名度向上に活用する方法

SNS

2025.10.29

地方の中小企業にとって、SNSは単なる情報発信ツールではなく、効果的なブランディングと知名度向上のための強力な武器となり得ます。しかし、「とりあえず始めてみる」という姿勢では期待した成果を得ることは難しく、戦略的なアプローチが不可欠です。本記事では、地方中小企業がX(旧Twitter)、Instagram、Facebookを効果的に活用するための具体的な方法と戦略について解説します。

SNS活用の基本的な考え方 目的の明確化が成功の第一歩 SNSを活用する際、最も重要なのは「何のために」活用するのかという目的の明確化です。一般的に、SNSを活用する主な目的としては、「商品・サービスの魅力をより多くの人に知ってもらうこと(認知・購買)」「既存のお客様・取引先との関係性・信頼の構築(CRM)」「自社の魅力を求職者に知ってもらうこと(採用)」などが挙げられます。どの目的に重きを置くかは業種や事業内容によって異なりますが、まずはこれらの目的を明確にした上で戦略を立てることが重要です。

ブランド価値の伝達がカギ 広告を出すだけ、営業を頑張るだけでは、現代のビジネス環境で差別化することが難しくなっています。特に地方の中小企業にとって、「横のつながり」は重要な資産ですが、それだけでは今後の成長には限界があるでしょう。現代では「会社や商品のいいところ」を伝えるだけでなく、「ブランドのありのまま」を伝えることが求められています。SNSはこのブランド価値を効果的に発信できるプラットフォームなのです。

差別化ポイントの明確化 地方中小企業がSNSで成功するためには、「会社の強み」や「差別化できること」にフォーカスすることが不可欠です。大企業のように日常的な投稿や「ゆるい」コンテンツで親近感を醸成するアプローチは、知名度の低い中小企業には適していません。まずは自社の強みや独自性を明確にし、それを一貫して発信することで、ターゲットに対して明確なイメージを植え付けることが重要です。

各SNSプラットフォームの特性と活用法 X(旧Twitter)の戦略的活用法 Xの特性とメリット Xは短文でのリアルタイムコミュニケーションが特徴で、情報の拡散力が高いという強みがあります。地方中小企業にとって、地域に密着した情報発信や、業界のトレンドに関する見解を示すなど、専門性をアピールするのに適しています。

地方中小企業のためのX活用術

地域ハッシュタグの活用 : 地域名や地域イベント名などのハッシュタグを活用し、地元のユーザーに情報が届きやすくします。専門知識の提供 : 自社の専門分野に関する情報を定期的に発信し、フォロワーに価値を提供します。リアルタイム性の活用 : 地域イベントや業界の最新動向についてタイムリーにコメントすることで、存在感を示します。

特に地方中小企業は「何でもかんでもアピールしがち」ですが、それは得策ではありません。情報が雑多になると、アピールしたいポイントやメッセージがぼやけてしまうからです。Xでは特に、焦点を絞った専門的な発信が効果的です。

Instagramの視覚的ブランディング術 Instagramの特性とメリット Instagramはビジュアルが中心のプラットフォームで、商品・サービスや企業文化を視覚的に訴求するのに適しています。特に若年層へのアプローチに効果的であり、採用広報にも活用できます。

地方中小企業のためのInstagram活用術

企業文化の可視化 : オフィスの様子や社員の働く姿を投稿し、企業文化を可視化します。若い世代は「何を売っているか」よりも「どんな想いで事業をしているか」を重視する傾向があるため、企業のビジョンやブランドストーリーを伝えることが重要です。地域性の強調 : 地方企業の強みである「地域との結びつき」を視覚的に表現します。製品・サービスの背景にあるストーリー : 単に製品を紹介するだけでなく、その開発背景や製造過程を伝えることで、価値を高めます。

地方の中小企業がInstagramを始める際には、「とりあえず始めてみる」ではなく、戦略的に何を発信していくかを事前に考えておくことが重要です。

Facebookのコミュニティ構築力を活かす Facebookの特性とメリット Facebookは幅広い年齢層が利用し、詳細な情報発信とコミュニティ形成に適しています。地方中小企業にとっては、地域コミュニティとのつながりを強化し、長期的な関係構築に役立ちます。

地方中小企業のためのFacebook活用術

企業ページの充実 : 基本情報を詳細に記載し、問い合わせのハードルを下げます。地域イベントの情報共有 : 自社主催や地域で開催されるイベント情報を発信し、コミュニティへの貢献をアピールします。顧客との対話 : コメントやメッセージに丁寧に返信し、双方向のコミュニケーションを大切にします。

Facebookでは特に「広告だけでは企業の課題を解決できない」という認識のもと、コミュニティ形成や信頼構築を重視する姿勢が重要です。

効果的なSNS運用のための実践ポイント 一貫したブランドメッセージの発信 異なるSNSプラットフォームを利用する場合でも、企業としての一貫したメッセージやトーンを保つことが重要です。企業のビジョンや価値観を明確にし、それに基づいたコンテンツを発信することで、受け手に混乱を与えず、ブランドイメージを強化できます。

質の高いコンテンツ制作 SNSは「ある意味諸刃の剣」であり、クオリティが低いコンテンツはかえってネガティブな印象を与える可能性があります。特に若い世代は情報への感度が高く、質の低い発信は企業イメージを損なう恐れがあります。限られたリソースの中でも、一定以上のクオリティを保った発信を心がけましょう。

継続性の確保 SNS運用で最も難しいのは継続性の確保です。地方中小企業では人員やリソースが限られる中で、無理のない更新頻度を設定し、長期的に続けられる体制を整えることが重要です。例えば、月間のコンテンツカレンダーを作成し、計画的に発信することで負担を軽減できます。

SNS活用の具体的な運用体制 人材の確保と育成 中小企業ではリソース不足が課題になりがちですが、SNS運用を特定の担当者に任せるか、複数人で分担するか、あるいは外部委託するかなど、自社の状況に合わせた体制を検討します。特に若手社員の意見を取り入れることで、新しい視点を得られる可能性があります。

投稿頻度とベストタイミング 各SNSの特性や自社のリソースを考慮して、無理のない投稿頻度を設定します。例えば、Xは週3回、Instagramは週2回、Facebookは週1回など、プラットフォームごとに異なる頻度を設定することも有効です。また、自社のターゲットが最もアクティブな時間帯を分析し、その時間に合わせて投稿することで効果を高められます。

分析と改善の循環 SNSの効果測定は欠かせません。各プラットフォームの分析ツールを活用して、どのような投稿が反応を得ているかを定期的にチェックし、戦略を微調整します。数字だけでなく、コメントやメッセージの内容も重要な指標となります。

SNS活用の成功事例とその要因 事例1: 地域の特性を活かした差別化 地方の小さな製造業が、地域の伝統や自然環境と結びついた製品づくりの過程をInstagramで視覚的に発信することで、都市部の顧客からの注目を集めた事例があります。単なる製品紹介ではなく、「地域の文化」や「ものづくりへの想い」といったストーリーを伝えることで差別化に成功しています。

事例2: 専門知識の発信によるブランド構築 建設業の中小企業が、住宅に関する専門知識や地域の住環境に関する情報をXで定期的に発信し、「住まいのエキスパート」としてのブランディングに成功した例もあります。このような専門性の発信は、「会社の強み」を明確に示す効果的な方法です。

よくある課題と解決策 「投稿ネタ」の枯渇への対応 継続的な投稿ネタの確保は多くの企業が直面する課題です。日々の業務の中からコンテンツになりそうな要素を意識的に探す習慣をつけることが重要です。また、季節のイベントや業界のトレンドなど、定期的に発生するトピックをカレンダー化しておくことも有効です。

エンゲージメント低下への対策 投稿に対する反応が少ない場合、まずは投稿内容や投稿時間の見直しを行います。また、一方的な情報発信ではなく、質問を投げかけたり、フォロワーの意見を聞いたりするなど、双方向コミュニケーションを意識することでエンゲージメントを高められます。

炎上リスクへの備え SNS運用においては、炎上リスクも考慮する必要があります。社内でSNSポリシーを作成し、投稿前のチェック体制を整えることで、リスクを最小限に抑えられます。また、万が一問題が発生した場合の対応手順も事前に決めておくことが重要です。

まとめ:持続可能なSNS活用のために 地方中小企業がSNSを効果的に活用するためには、以下の3つのポイントが重要です。

目的とターゲットの明確化 : 何のために、誰に向けてSNSを活用するのかを明確にすることから始めましょう。差別化ポイントの強調 : 大企業に負けない自社の強みや独自性を明確にし、それを一貫して発信することで、ブランド価値を高めます。ブランドストーリーの伝達 : 単なる商品・サービスの紹介を超えて、企業の想いやビジョンを伝えることで、特に若い世代に響くブランディングを実現します。

SNSは「広告だけでは成果を出すことが難しくなった」現代において、企業のブランド価値を効果的に伝える重要なツールです。地方中小企業だからこそ持つ「地域との密接なつながり」や「専門性」といった強みを活かして、独自のSNS戦略を構築していきましょう。

この記事を投稿した人

WordPressとAIにハマってるWeb界隈の人。このブログではChatGPT・Notion AIなどのAIをフル活用して記事を作成しています。